後発地震注意情報について

1.日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震とは?

房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝・千島海溝周辺では、これまでモーメントマグニチュード(Mw)7〜9の様々な規模の地震が多数発生しています。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震や1896年の明治三陸地震、869年の貞観地震など、巨大な津波を伴う地震が繰り返し発生しています。

国では、東日本大震災の教訓を踏まえ、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震・津波を想定し、今後起こり得る日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害を推計しています。

想定される被害は、死者数が日本海溝沿いの巨大地震で最大約19万9千人、千島海溝沿いの巨大地震で最大約10万人と甚大なものですが、早期避難等の防災対策を行うことにより、被害を低減することができます。

詳しくは⇒内閣府 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震解説ページ

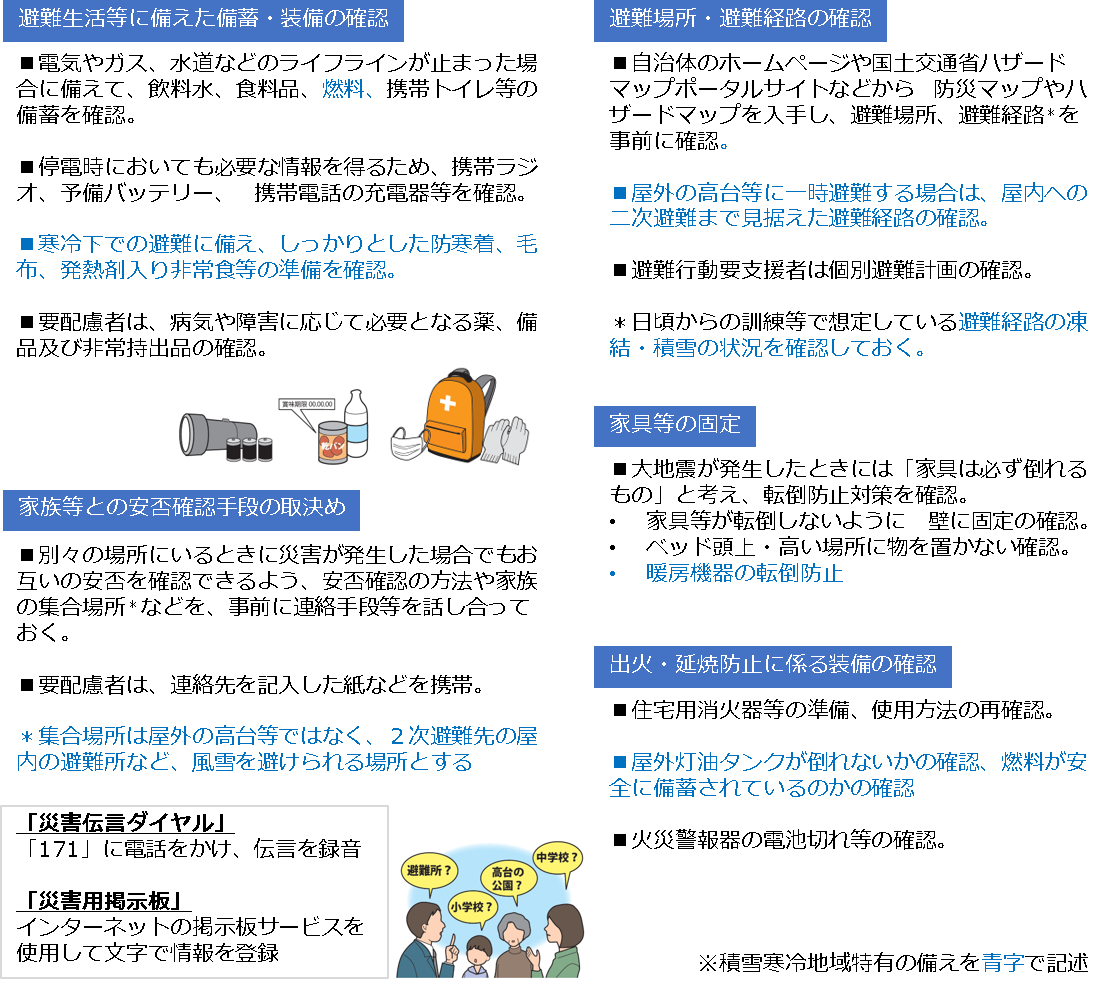

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、突発的に地震が発生した場合を想定し、次のような日頃から事前の防災対策を徹底し、巨大地震に備えることが重要です。特に積雪寒冷地域において通常の防災対策に加えて留意すべき対策を青字で示しています。

日頃から実施しておく防災対応の例

2.北海道・三陸沖後発地震注意情報とは?

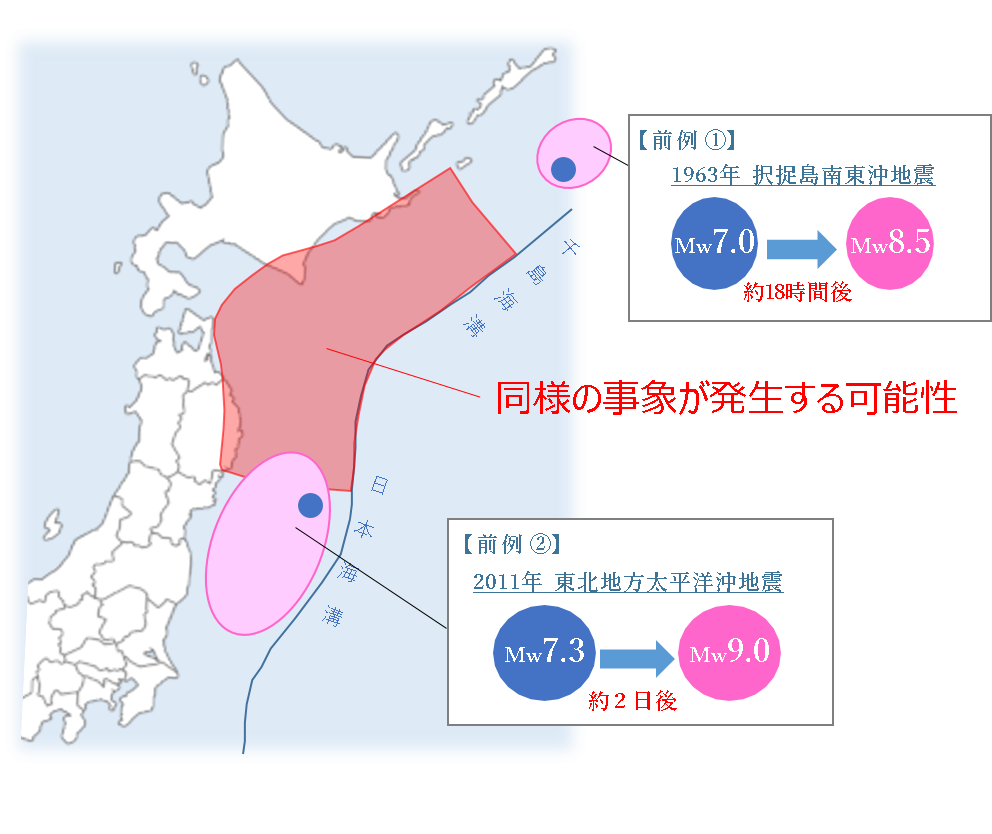

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、モーメントマグニチュード(Mw)7クラスの地震が発生した後に、更に大きなMw8クラス以上の大規模な地震が発生した事例なども確認されており(下図前例①及び②)、今後も同様の事象が発生する可能性があります。(※先に発生した地震を先発地震、これ以降に引き続いて発生する地震を後発地震と呼びます。)

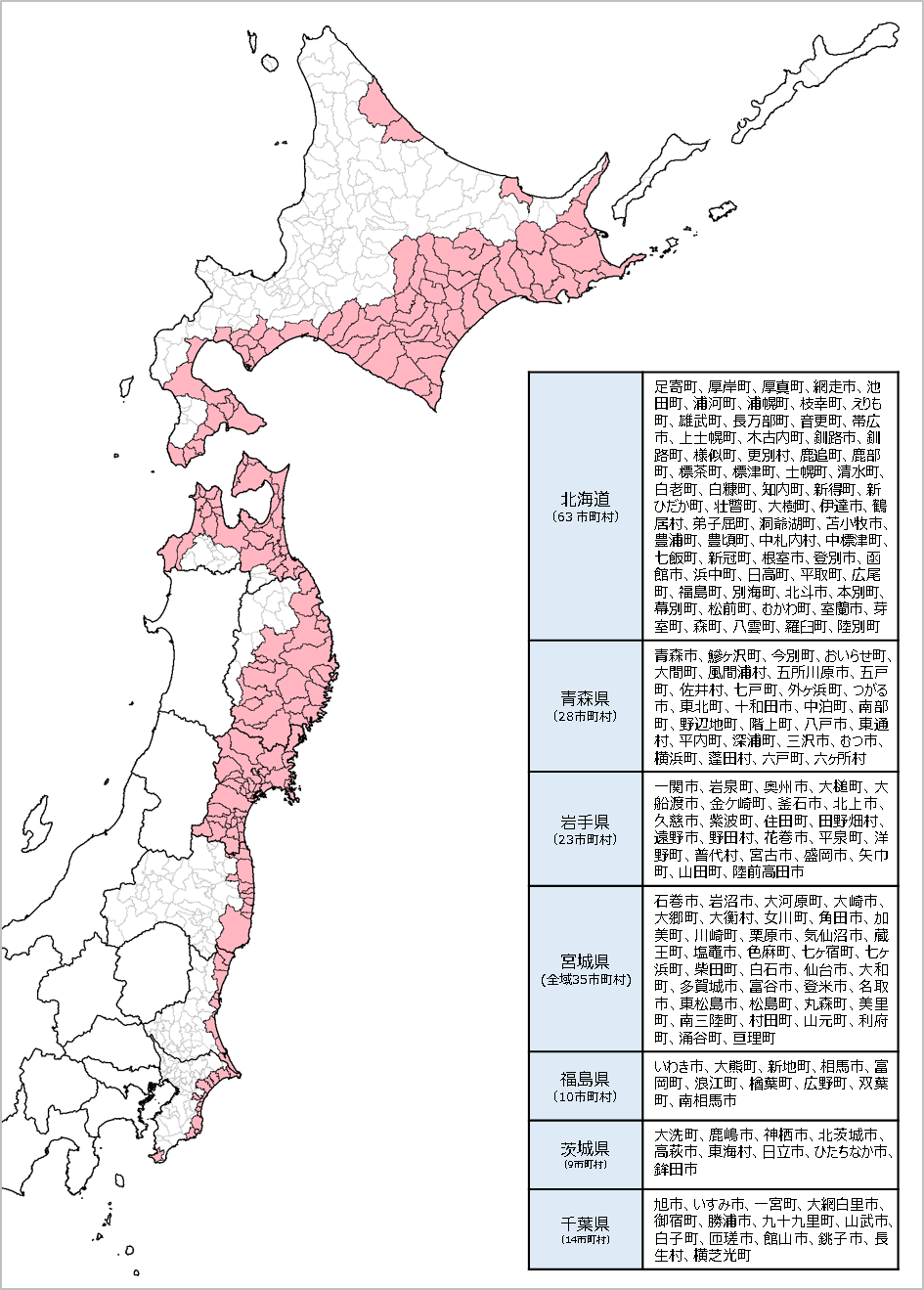

実際に後発地震が発生する確率は、世界の事例を踏まえても百回に1回程度と低いものの、発生した場合には北海道から千葉県にかけての広い範囲で甚大な被害が想定されます。

巨大地震が発生した際の甚大な被害を少しでも軽減するため、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその周辺でMw7以上の地震が発生した場合には、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発信し、大地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっているとして、後発地震への注意を促すこととなりました。令和4年12月より運用開始を予定しています。

情報が発信された際には、北海道から千葉県にかけての太平洋側で、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震で強い揺れや高い津波が想定される地域にお住いの方は、後発地震の発生に備えた防災対応をとりましょう。

【情報の留意事項】

・「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、後発地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっていることをお知らせするものであり、情報が発信されたら後発地震が必ず発生するというものではありません。

・先発地震を伴わず、大規模地震が突発的に発生する可能性があります。

・情報発信の対象とする地震の発生エリア(北海道の根室沖から岩手県の三陸沖)の外側でも、先発地震が発生した周辺では、大規模地震が発生する可能性があります。

・すでに発生した先発地震への対応と後発地震に備えた対応を混同しないようにすることが必要です。

過去の後発巨大地震の発生事例

3.北海道・三陸沖後発地震注意情報はどのように発信されるの?

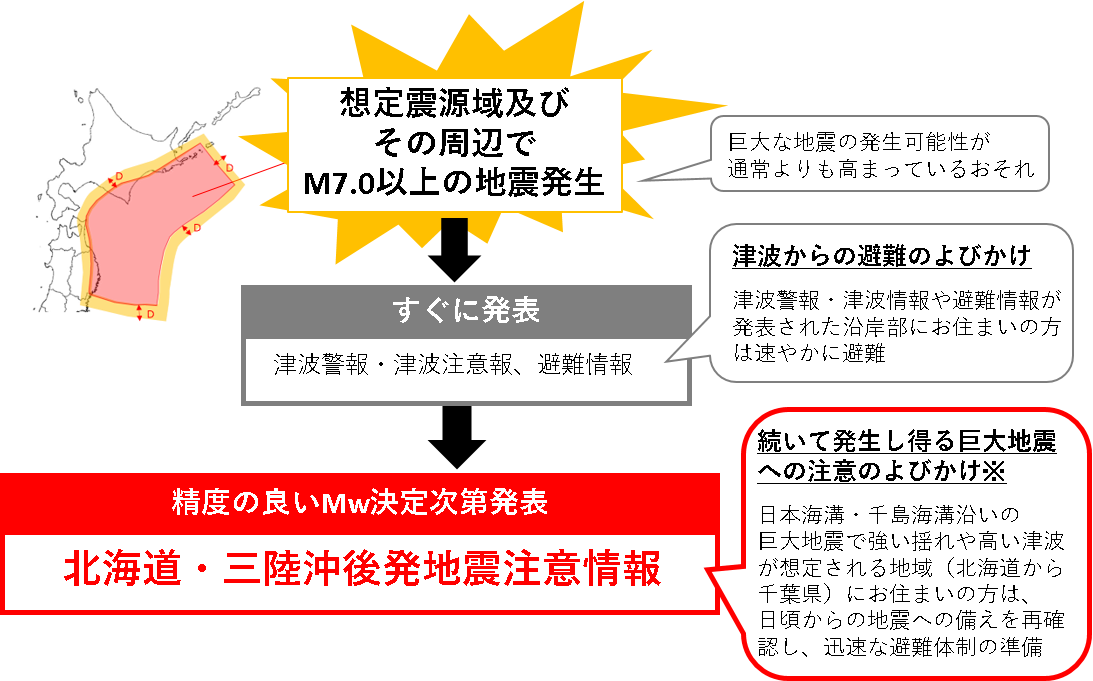

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とそれに影響を与える外側のエリアでモーメントマグニチュード(Mw)7以上の地震(先発地震)が発生した場合に発信されます。

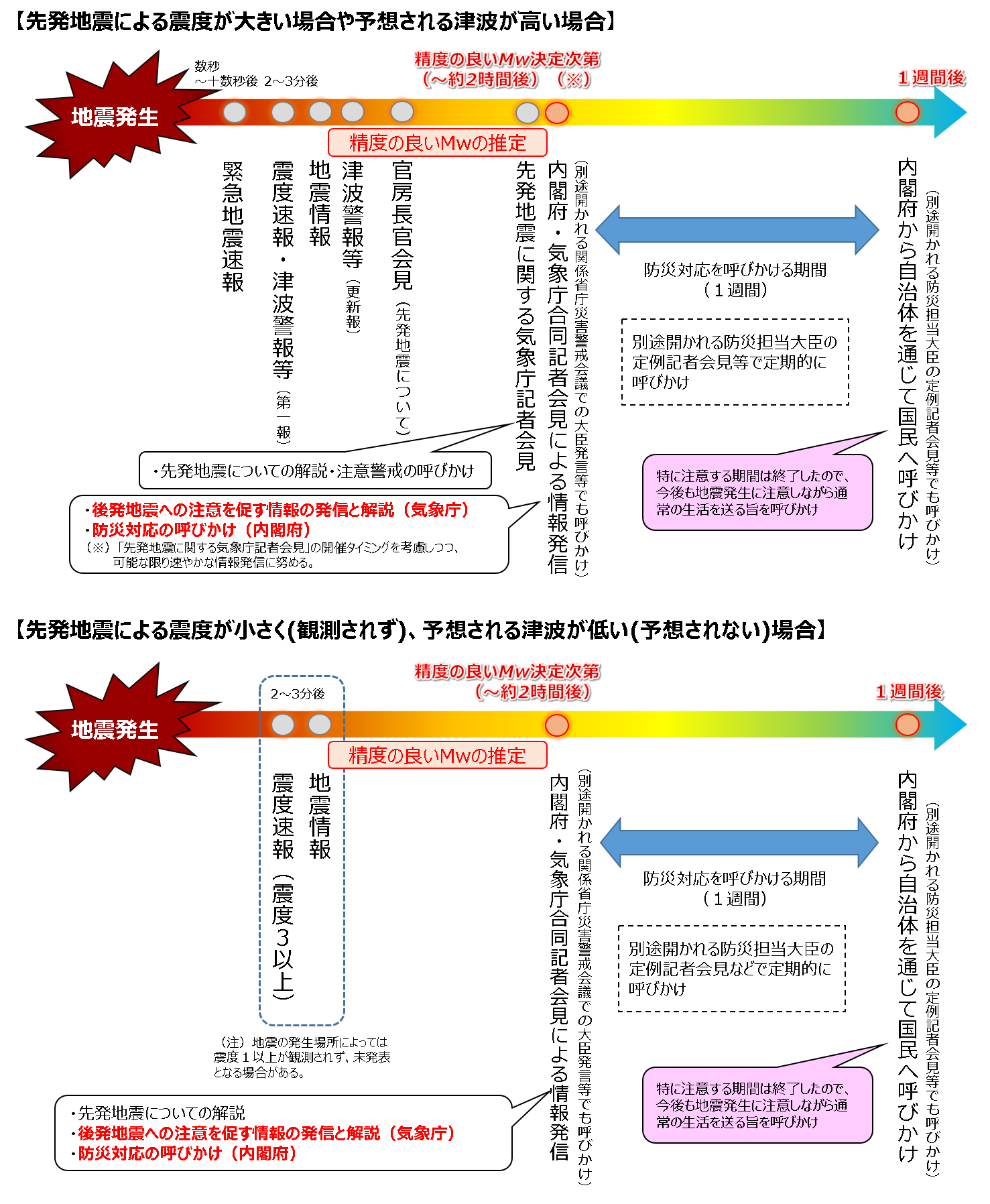

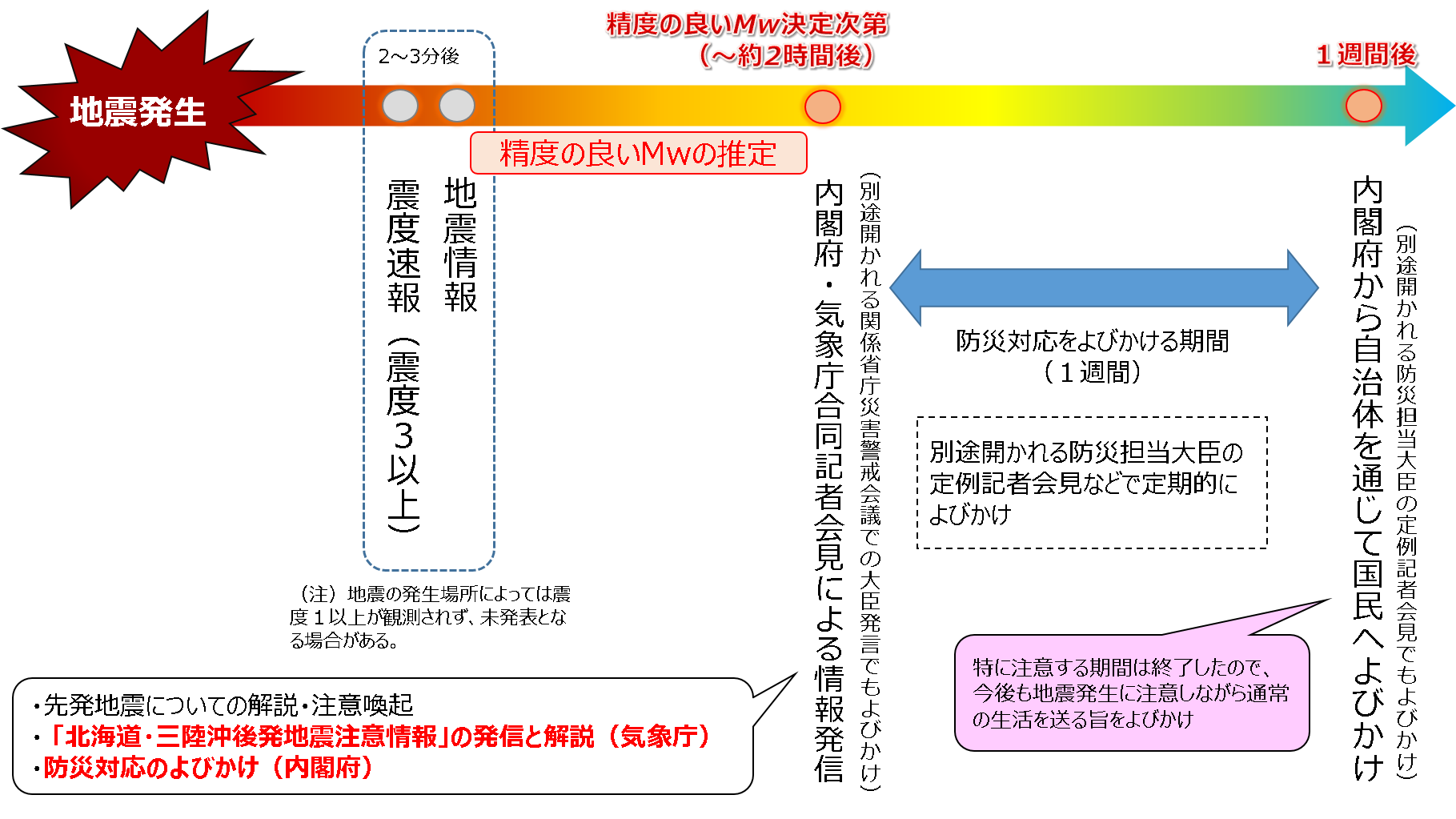

情報発信の流れは、先発地震による震度や津波の大きさにより大きく変わりますが、典型的な事例は下図の流れになります。

詳細については、後日ガイドラインを公表する予定です。

【先発地震による震度が大きい場合や予想される津波が高い場合】

【先発地震による震度が小さく(観測されず)、予想される津波が低い(予想されない)場合】

地震発生後の流れのイメージ

4.防災対応は何をすればいいの?

北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された際の防災対応についての、基本的な考え方は以下のとおりです。

・先発の地震も含め、突発的に地震が発生した場合を想定し、日頃から地震への備え(事前防災対策)を徹底しましょう。その上で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発信時には地震への備えを再確認しましょう。

・情報発信時は、社会経済活動を継続した上で必要な防災対応を実施してください。国や自治体からの事前避難のよびかけはしません。

・情報発信時に地震が起こらなかった場合でも、「空振り」と捉えるのではなく、防災訓練や防災意識の向上につなげる「素振り」と捉えましょう。

この考え方を踏まえ、北海道・三陸沖後発地震注意情報発信時の住民の防災対応の例は以下のとおりです。

情報が発信された場合は、1週間程度、平時よりも巨大地震の発生に注意し、地震への備えを徹底しましょう。

具体的には、

・家具の固定や安全な避難場所・避難経路の確認などの、日頃からの地震への備えの再確認に加え、

・すぐに逃げられる服装での就寝や、非常持出品を常に携帯しておくなど、揺れを感じたり、津波警報が発表されたりした際に、直ちに津波から避難できる体制の準備、

・先発地震の被害状況に応じて、揺れによる倒壊や土砂災害等のリスクから身の安全を確保する備えをしましょう。

詳細については、後日ガイドラインを公表予定です。