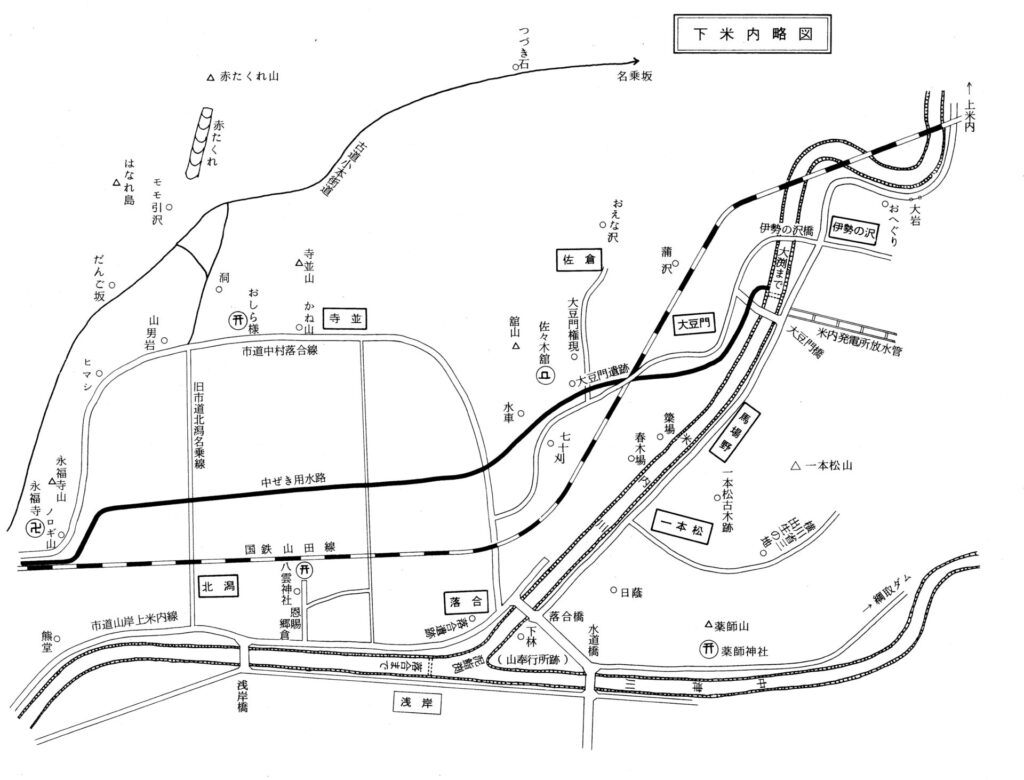

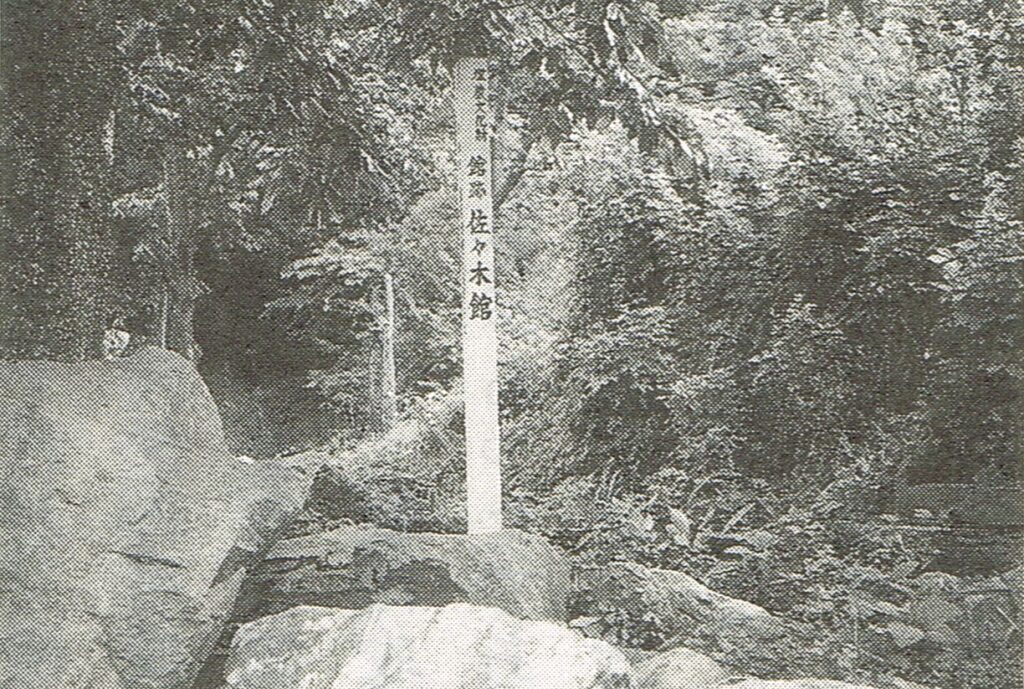

佐々木舘

佐倉地内の舘山は佐々木舘とも呼ばれている山城の跡であります。佐々木一族の居城で東は米内川に面し、大手口となり、南面は切り立って裾は盛岡平野に広がり、北方の米内沢方面に備えた舘作りだと云われています。

中世期以前の事と思われますが、まさかと思っていた端午の節句の朝、敵襲にあい落城したと伝えられていますが、詳細な記録がなくわかりません。

舘の南裾の寺並に住む佐々木姓の人々は城兵のかかわりの人々の子孫で、端午の節句の行事は行わない習わしと聞いています。

今は土塁が古時の面影を残し、西の郭後に佐々木舘之碑が建っています。

下米内舘

昭和六十三年、盛岡市教育委員会により下米内落合の縄文遺跡の発掘調査が行われた際、遺跡内に中世期の頃の建物の跡と堀の跡が発見されました。建物の跡はやや高い部分にあってそれが三棟、堀はその南側で東西に走って五十五米が確認され、深さは一・五米、巾は四米の規模をもっており、中世期の舘の形式をしております。市教育委員会では、遺跡後方北側にある佐々木舘の附属建物だろうと云っておりますが、佐々木舘は山域であり、敵に攻撃された場合真先に攻撃を受ける平地に、わざわざ附属建物を建てる必要があったであろうか?

中世期といえば、三戸の南部藩が岩手郡米内村に進出し、下米内舘の主、元信弥六が浅岸方面に脱出したと伝えられた頃であり、建物の形態からしてどうしても下米内舘跡と思われてなりません。

今は遺跡は再び埋め戻されて住宅地に変り、勿論舘跡も消え去り古時を偲ぶ何物もなく、下米内舘は永久に消えて話題になることがないと思いますが、私は、私なりに、下米内の中心地であった下米内舘跡と信じてゆきたりと思っております。

中 ぜ き

下米内、山岸地域から関口方面の田地をうるおすため、大豆門地内米内川の大渕から取り入れた用水路があり、旧藩時代から農業用水ばかりでなく、地域住民の生活に大きな利益を与える重要な水路として管理されてきました。

大豆門地内を通り、舘山南裾で寺並側支流と分かれ、本流は落合、北潟両地区と、寺並地区の境界線を作り、一直線に西に流れ、永福寺山の裾を廻って山岸地区に流れ込みます。この本流が、落合、北潟地区と寺並地区の中央部を流れているので中ぜきと呼びました。

この中ぜきは私達の子ども時代の楽しかった思い出の遊び場所でありました。

土手のかきつばたの群生、岸辺のわすれな草の可憐な花も眼に残ります。草の中から見つけたすかんぼうを折り取って噛んだ時のすっぱい味、端午の節句用の菖蒲を抜き取った時、薄紅色をした根元からほのかに鼻をついた匂なども忘れません。

又つぼざるで雑魚をすくったり、置針でうなぎを釣った思い出の数々、その中ぜきは、土地開発により、今は姿を消してしまいました。

恩賜郷倉

昭和九年は東北地方の大凶作で、穀物の収穫はほとんどありませんでした。現在のように他からの援助も容易でなく、この対策として平素から穀物を備蓄して置く事が考えられました。そのために政府の援助で村単位に倉庫を作り穀物を備蓄する制度が定められ、これを恩賜郷倉と云いました。

下米内には元々八雲神社境内に農家の人々が共同で同じ趣旨で建てた板倉がありましたので、そのまま恩賜郷倉に変ったようです。

戦時中、一時武器倉庫になったこともありましたが戦後取りこわされ、その跡に現在の八雲神社の氏子の集会所が建っています。

旧市道北潟名乗線

北潟から国鉄山田線の踏切を通り、寺並に出て道を横ぎり寺並山の洞に入ります。現在の和敬荘の正面附近から真すぐ杉の大木の並木が続く幅一・五米位の道が洞に入って、急に上り道となり、左側に下米内の農家の人々が家畜の霊を祀った馬頭観音様があって、そこを上り切ると、永福寺山から通ずる道と合します。

この地点を股引沢頭といいます。ここから峰づたいの道を通り県道小本線の名乗坂に出るのですが、この道が旧市道北潟名乗線であり、昔弘法大師様も通ったことのある小本街道の古道であると伝えられています。

股引沢頭から西に向かって二本の沢が走って股引のかっこうをしているので土地の人々は股引沢と呼びその中間の小高い山を離れ島と云いました。離れ島は秋は茸取りの場でもあり、又霞網で渡り鳥を獲るおとり場のあった所であります。

股引沢頭から峰づたいの道を行くと左手の山頂から血を流したように赤い土砂まじりの岩石が露出して股引沢に向かって幅三米、長さ百米位走り下りており、これを「赤たくれ」と呼びました。

この山一帯は紫の桔梗の花と黄色いおみなえしの花でいっぱいのお花畑となり、土地の人々は旧盆に佛前に供える花取りに出かけ、これを盆花取りと云いました。又山頂附近は秋のハスパ実取りや、山ぶどうがり、晴れた日には眼前に岩手山がそびえて眺めもよく、子ども達の山遊びの場でもありました。

峰続きの道が、おえな沢頭に出る所に、「つづき石」があります。大きな岩石の真中を削り開いて段々になった道を通した所で、ここを通る人は小石三ケを積み途中の無事を祈ったそうです。戦前までは右側に小石が小高く積まれてありました。この附近一帯は茸の宝庫として知られていたところでもあります。