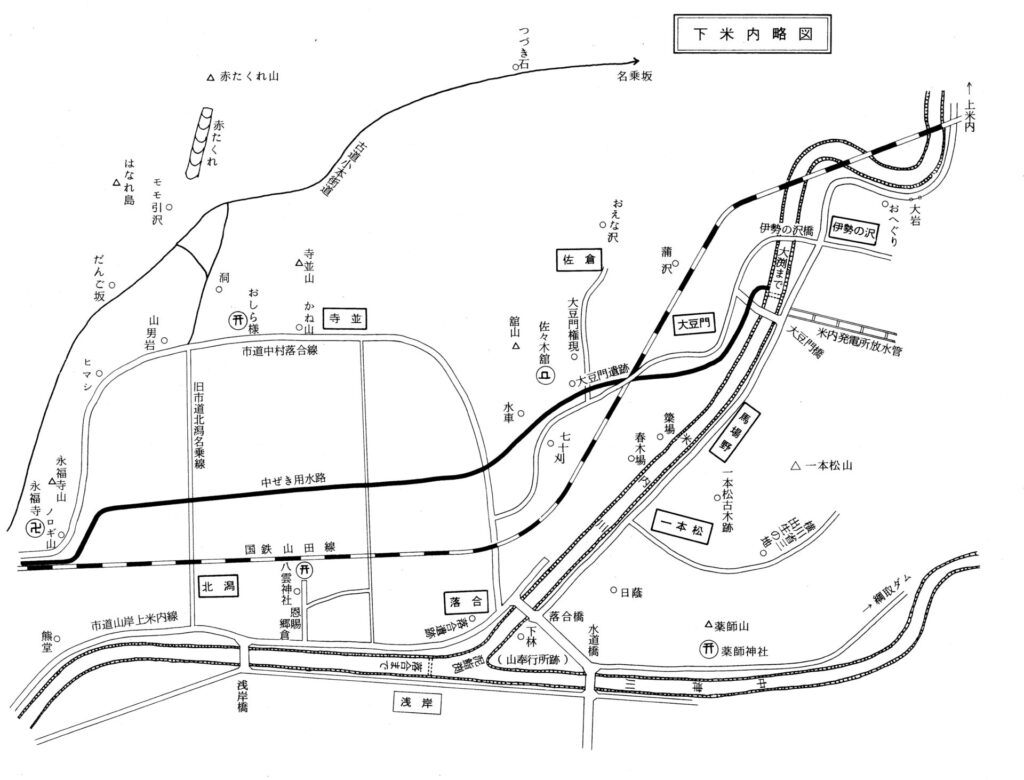

北 潟

下米内字北潟は中津川の右岸地帯で、川の増水の度毎に川岸が削り取られ、あちこちに潟のような水溜りが出来ましたが、川の北側に位置するのでその地名となったと思います。

川岸にはいたる所に清水が湧き、少し掘って石で囲むだけでこれを「すずっこ」と言って飲料水とし、川岸の人家では井戸を掘る必要はありませんでした。

「すず」とはアイヌ語で「清水の湧き出る所」との意味であると云われています。戦前までは北潟一帯の中津川は水量も多く、川魚の宝庫で、春のくき瀬、夏の鮎、うなぎの置き針釣り、晩秋の霜雑魚、冬のすが割り雑魚、増水時の岸すくい等、たいていの家庭では台所にたれ下がって居る「べんけい」に竹串をさして焼いた雑魚が絶えることがありませんでした。

「べんけい」とは稲藁を長さ三十センチ位、直径十五センチ位の束にして数ヵ所を結いつけたもので雑魚をさした竹串をさし込んだ様は武蔵坊弁慶が衣川の戦いで全身に弓矢を受け、立往生をとげたと云う形に似ているので名付けました。

又すんだ声で夜半まで鳴いた河鹿の声を聞きながらの川岸の散歩も、流れに飛び交った蛍のむれも今では夢物語にもならなくなりました。

熊 堂

盛ヶ岡山と呼ばれた永福寺山から下った中津川の岸辺近く雑木林と杉の森に囲まれて文政七年九月建立と伝えられる熊野権現様を祀ったお堂があり、土地の人々はその辺一帯を熊堂と呼んでいました。南部藩領内絵図にも、上田通り下米内熊野権現と記入されてあります。

そのお堂も林も明治四十三年九月二日の中津川大洪水で流失してしまいました。

大正の頃は道路沿いの小高い土手に桑畑などがあり、田甫が永福寺山下の杉の森に続いて淋しい場所で、永福寺山から狐が下りてきて人をばかすと言って昼でも女、子供は一人で通りませんでした。大人は山岸の丸一でもっきり酒を飲んで帰宅途中、熊堂の土手で寝込んで土産の魚を狐にとられたなどと話が伝わりましたが、実は魚代は二盃目の酒代になったのだとも云われています。

落 合

下米内字落合、中津川米内川の合流点右岸附近で、中津川に米内川が落ち合う所の意味でその地名となったと思います。米内川の右岸に縄文時代の遺跡と伝えられる落合遺跡がありまして、昭和六十三年発掘調査が行われ、種々の土器等が多数発見されています。

日 陰

落合橋を渡り、米内川左岸沿いに一本松地内に入ると、右側が薬師山の裏側となり、山が高く深い杉の林や、雑木林におおわれて山裾は一日中太陽の光のあたらない場所があり、日陰と呼び石かけらの小道が藪におおわれていつもじめじめして、めったに人の入らない所でした。

私が学生の頃のある日、この道に入って見ました。藪をかき分けてしばらく歩くと足がゴムマリを踏んだ感じがし「キ、キ、キ、」と無気味な音がして足が持ち上げられました。薄明かりの中で足元を見ると、自分の足の倍程もある私達が 「ふるだびつき」と呼んでいる「がまがえる」を踏みつけていました。

その夜の事です。何か、蒲団の上を足元の方から一歩一歩強く踏みつける様に上って来るので眼をさましました。起きようとしますと全身が金しばりにあったように動かず、一生懸命もがきました。

隣りの部屋から母の声がして間の襖が開きますと、全身がすうっと自由になりました。母には何も話しませんでしたが、まさかあのがまがえるがと思うと、あの無気味な声、おこったような眼とふくれ立った姿がうかんできました。今でも日陰の近くを通ると、あの夜のことを思い出します。

一 本 松

下米内字一本松、戦前は戸数三戸、高洞山麓の熊野方面に草刈やわらび取りに行く人の通る一本の道路が通ずるだけの山間の地で大正の末期までは米内川の左岸近くの山頂に下米内のどこからでも眺められる樹齢数百年とも思われる枝振りの見事な一本の巨大な老松が四方を圧っするかの様に聳えていたのでその地名になったと聞いています。

その幹が私達子ども四、五人が手を繋いで一まわりする程の巨大な老木もいつの間にか枯れて切り倒され、一本の材木となり雪の道を数十人の人々がかけ声をかけながら町の方に運んで行った光景が今でも物悲しく眼に残っています。

地内に日露戦役の殉国の士横川省三が慶応元年、南部藩士三田村勝衛の子として生れ、幼名を勇士と呼ばれた時代を過ごした屋敷跡があります。

馬 場 野

下米内字馬場野、米内川の左岸、一本松地内に隣接して一本松の古木の生えた山の裾野に広がる台地を昔から馬場野と呼んでいました。米内川をへだてた向い側の佐々木舘の城兵の、兵馬の訓練をした馬場の跡で、時代は中世期以前と伝えられています。

一本松の巨木を真上に仰ぐ所で、その一本松の巨木はこの馬場と何かかかわりがあるように思われますが記録がなく詳細はわかりません。後ろの雑木林はしめじなどの茸の宝庫でした。

伊勢の沢

下米内字伊勢の沢、米内川の左岸を米内発電所放水管前を通って米内川大渕の岸辺のすこし上手に伊勢の沢部落があります。

今から約二百年程前の事です。伊勢神宮の神官が禰宜の位に就任の争いに破れ、逃れて奥州に下り、この地に隠れ住み、土地の長となったので人々は伊勢の人が住んでいる所の意味で伊勢の沢と呼んだと伝えられています。

この附近は清水の流れる沢水が多く、さわがにが棲息していました。又、清水の溜り場には全身ねずみ色をした井守に似てそれより少し大きい二十センチ位の動物が住んでいるのを見かけましたが、今考えると、山椒魚ではなかったかと思っています。

おへぐり

伊勢の沢から至沢に至る米内川に沿って通る道をおへぐりと呼びました。曲りくねって通る道の意味のようです。

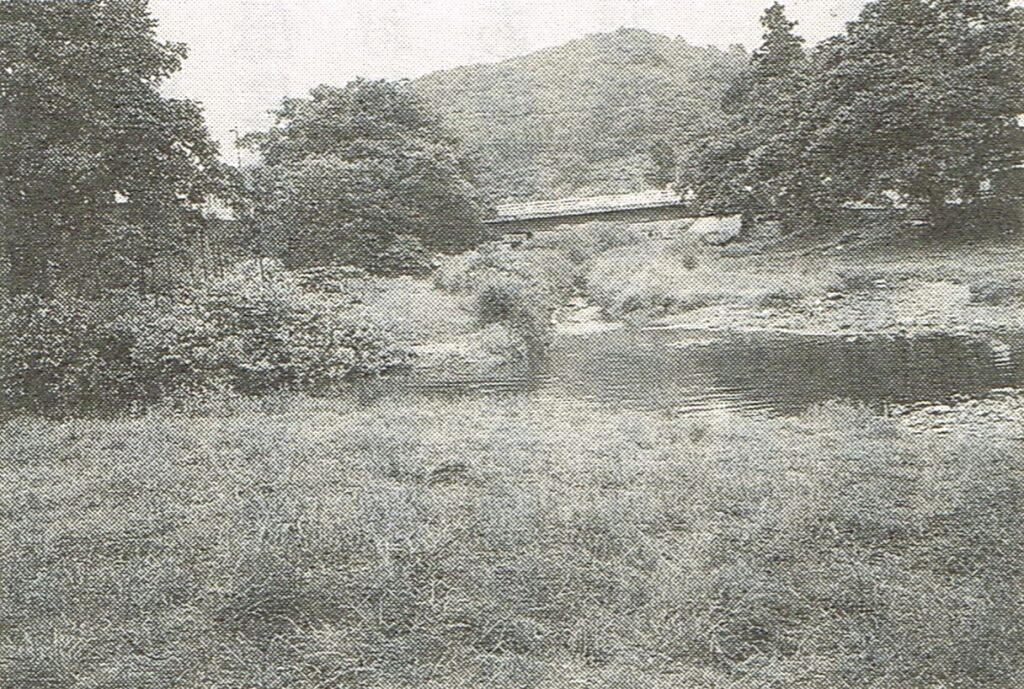

両岸は見上げる山がおし迫って道路は米内川の左岸の山の真下の流れに沿って通り道路下の川岸に底を清流に洗われて小山のように大岩が二個十数米位の間隔をおいて、どっかりと坐り、川魚の繁殖の場所となっており、その大岩を、「おへぐり」の大岩と呼んでいました。

右岸の山に、二、三ヶ所、切り立って露出した長さ数十米、幅数米の苔むした岩石が、川面に向って下り、枝振りの見事な松が生え、その裾を山田線の鉄橋が流れにかかり、春は左岸の山つゝじ、右岸の水面に垂れて咲く藤の花、秋は両岸の山の紅葉と下米内の「おへぐり峡」と呼びたい風景でした。

今はその一帯は採石場と変り、「おへぐり」の大岩も姿を消し道路も切り替えられて昔日を偲ぶ何物もありません。

寺 並

下米内字寺並、永福寺山の東側山裾を廻ると、山裾に沿って十数戸の人家が一列に並んで部落を作っており、永福寺に並んでいる部落との意味で寺並と呼んだようです。

戦前までは、一、二を除いて全部佐々木姓を名乗り、全部親類で、佐々木舘にかかわりのある人々の子孫といわれています。この地帯は北側は山で冬の北風をさえぎり、南に開け、昔から冬期間は最も暖かい土地と云われていました。

ノロギ山 (ノロギは現代のチョークの初まりである)

永福寺山の東側、道路が寺並に廻る角に滑石を掘った跡があり、どういう意味かわかりませんが、滑石を「ノロギ」と言って、ここを「ノロギ山」と呼びました。

「米ノロギ」、又は「油ノロギ」と言って白色に青みをおびて光沢のあるのが上質の「ノロギ」とされました。滑石は昔、小学校で石版で文字を練習する時、チョークのかわりに使用したものです。

春先、雪が消え道路が乾くと、子供達は待ちかねたように「ノロギ山」に出かけ、出来るだけ上質の 「ノロギ」を取って来て道路に丸を書き、丸大学遊びとか、国取りごっこ等をして遊びました。

今は「ノロギ山」は跡形も無く、上の方に朱塗りのお堂が建っています。

ひ ま し

永福寺山を東側に廻って寺並に人ると、その一角を土地の人々は「ひまし」と呼びました。永福寺に関係のあった人の住んでいる所でその人の役職名とも云われ、又太陽が東にのぼって西に廻るまで一日いっぱい陽が当たる場所で陽が廻るとの意味とも云われています。

はっきりしませんがおそらく後者の方と言う人が多いようです。昔はそこに住んでいる人を名を呼ばず屋号のように「ひましの誰さん」と呼んでいました。

洞(ほ ら)

旧市道、北潟名乗線が寺並山に人る現在の和敬荘附近を洞と呼んでいました。北潟名乗線の道路が山ふところに入ると三方が山に囲まれ、入口がせばまって洞の形をした山峡地帯で、雉、狐、うさぎ等の繁殖地であり、明治の中期頃まで鹿狩りも行われたそうで、一番槍は北潟の誰、二番槍は寺並の誰等の話も語り伝えられていました。

洞の最後の鹿狩りでとった鹿の角と伝えられる一対の角が私の家に残っております。現在は大部分の松林は畑に変り、冬の夜、飢になく狐の声も、嵐の夜、海鳴りのように聞こえてくる松風の音も聞く事はありません。

か ね 山

寺並山は昔、金が産出したらしく、山裾に金鉱を採掘した跡と伝えられる坑道が残っています。

土地の人々はそこを「かね山」と呼び、そこに住んでいる人を屋号のように「かね山の誰さん」と呼んでいます。

いつの頃採掘した坑道か、ほんとうに金鉱であったのかはわかりません。

水 車

米内川の大渕から取り入れられた農業用水路が舘山南側の裾で中ぜきに流れ落る水流を利用して作った、土地の人々の共同の水車がありました。この地方で見られる最後の水車でした。

戦後いつの間にか取りこわされ姿を消しましたが、今でも、土地の人々はその場所を水車と呼び、そこに住んでいる人を「水車の誰さん」と呼んでいます。

佐 倉

下米内字佐倉、地域一帯はほとんど山地で、佐倉姓を名乗る人も二、三住んでいますが地名の由来はわかりません。平家の落人の部落という説もありますが、記録も無く判然と致しません。

おえな沢

現在の佐倉を昔 「おえな沢」と呼びました。遠い昔は人家も無く、奥深い沢で、沢には狼が住んでおり、大豆門方面に下りて人畜を襲ったといわれ、狼の住んでいる沢を、狼の別名 「おお犬」がなまって「おえな沢」となったと思います。

大 豆 門

下米内字大豆門、米内川の右岸沿いで佐々木舘のある舘山の北側に佐倉の山地の裾に広がる地帯で昔、南部修験山伏の修験の場とされた大豆門権現の祀られてあった所と伝えられています。

大豆門権現が祀られてある所のため大豆門の地名となったのか、大豆門にあるため大豆門権現と言われたのかは不明であります。

南部藩の慶長年間の記録によりますと、大豆門は藩の重臣、一方井刑部の知行所であったと記されてあります。

地内に縄文遺跡、大豆門遺跡があります。

七 十 刈

舘山の南裾を廻り大豆門に入ると、その附近を七十刈と呼んでいます。南部藩では刈高制を取り、水田三坪を一刈としており、一刈三坪が七十ある水田との意味で、旧藩時代、藩が下米内村の検地を実施したとの記録がありますからその名残り思われます。

春 木 場

国鉄山田線が舘山の南裾を過ぎ大豆門に入ると線路右側下の米内川岸に広がる河原があり、土地の人々は春木場と呼んでいました。

冬の間に米内川上流の山々で切り取った燃料用の薪を雪解けの春水を利用して流し出し、一旦この場所に貯め、これを春木と称し、この場所を春木場と云いました。

夏までかかって馬車で市内に運ぶのですが、春先、川が雪どけ水で増水し、上流からどんどん流れてきた春木が、両岸からかけた春木留にひっかかり、川いっぱいになるのですが、中には春木留をくぐり抜けて下流に流れる物もあり、それを拾い上げて自家用の薪にする人もあったようです。この春木流しは、下米内に本格的な春をつげる風物詩の一つでもあったようです。

簗 場

大豆門の春木場の上流に米内川をせき止めて作った、土地人々の共同の簗場がありました。

大正の末期の頃までの米内川は鮎、はや、うなぎ、やまめ、いわな等の川魚の宝庫で雨が降って川が増水すると、簗場の小屋に宿り込んで、簗に落ちた鮎、うなぎなどつかまえるのですが、私の父も特別に加入していたものですから、中学生の頃は宿りに行き、一晩で一戸当たり百匹以上の鮎を分け合ったこともあって楽しい思い出であります。

蒲沢 (がま沢)

大豆門地内に蒲の生えている池があり近くにお稲荷様を祀ったお堂があって「がまさん」と云って土地の人々の信仰の場となっていました。

後の山は、永福寺山から名乗に通ずる旧小本街道に続き茸の宝庫であり、又まむしの棲息地でもあって、よく「がまさん」に行くならまむしに気を付けろ、と注意されたものでした。