あんな人こんな人

町内に在住、あるいは出身もしくは縁のある方で、特異な経歴をお待ちの方を紹介するコーナーです。

(1)浅沼弘子さん(高村光太郎ゆかりの床屋さん)

高村光太郎は戦中から戦後にかけて花巻に疎開していたことはご存じのことと思われますが、その時に光太郎の散髪をしたことがある方が、下米内町内会におられます。今は店を閉じられましたが、長年にわたって下米内唯一の床屋さんをやっておられた浅沼弘子さんです。

浅沼さんの出身地は大迫 (現花巻市)ですが、若いころ床屋修行のために花巻の床屋さんで見習い奉公していた時分に、すでに60代で花巻に疎開していた高村光太郎がそこにたびたび見えられたそうです。印象は、どこにでもいる田舎のおじいさんのような風貌で、偉ぶる風でもなく誰にでも丁寧に声掛けしてくれる方だったそうです。

戦後、高村光太郎は東京に戻り創作活動を継続しますが、花巻を去る時に店を訪れ、「お世話になりました。お礼かたがた何か記念に残しますか」と申し出たそうですが、床屋の先生初め皆さんは恐縮して頑なに固辞したそうです。今となっては何か記念に残してもらいたかったな、と笑いながら思い出話をしてくれました。このようなやり取りの中から、光太郎作の「岩手の人」という詩が生まれたのかも知れませんね。長い間下米内で床屋さんをやっておられたので、皆さんの中にはお世話になった方もおられるかと思います。

(2)佐々木正三さん(投擲選手)

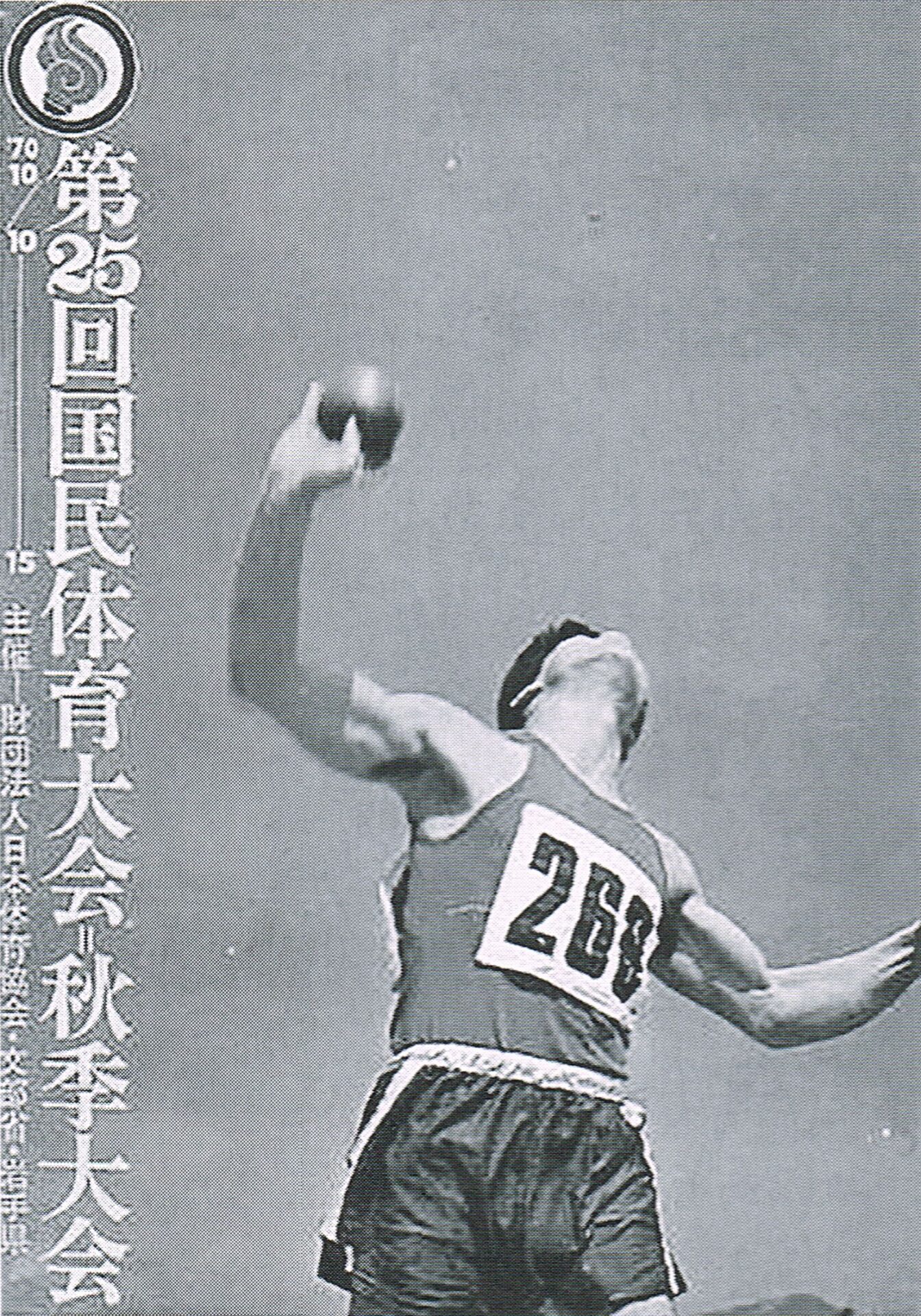

このポスターに見覚えのある方もいるかと思います。昭和45年(1970)に開催された岩手国体のポスターですが、このモデルとなっているのが若き日の佐々木正三氏です。

佐々木正三氏は下米内二丁目(寺並)に生まれ、現在も同所にお住まいです。下小路中学校時代から陸上競技で頭角を現し、中学3年時には全日本中学放送陸上競技大会砲丸投げで優勝し、高校進学後も2年時には同競技で全国2位、3年時には砲丸投げと円盤投げで全国1位という輝かしい実績を残された方です。

大学に進学され、その後、県立高校の教員として、教員生活の傍ら、競技と後進の指導に当たられてきました。

現在は下米内二丁目で療術院を開業しておられます。

このポスターの撮影は陸前高田の防波堤で行われたそうです。当時、フィルムカメラのため合成ができず、わざわざ晴天の日を選んで出かけたそうです。OKが出るまで何度も堤防の下まで砲丸を自ら拾いに行き、ようやくこの写真が撮影できたとのことでした。ポスターに込められた期待通り、岩手国体では見事全国制覇を成し遂げました。ご本人いわく、中学から陸上を本格的に行ったが、最初短距離を専門にしていたところ、中学2年頃から体格が急に大きくなり、それで投擲競技に変更したと。また、大学では4年時に陸上部の主将を務め、このとき駅伝チームが箱根駅伝で優勝したことがうれしい思い出として残っているそうです。また、家業が農業だったために、小さい頃から手伝いをしていたとのことでした。基礎体力がこれにより形成されたのでしょうか。

(3)橋田元さん(南極観測隊隊長)

「隊長に盛岡出身・橋田教授 第62次南極観測隊」(岩手日報2019.11.07)の記事から紹介します。

政府の南極地域観測統合推進本部は6日、国立極地研究所(東京都立川市)の橋田元(げん)教授(55)盛岡市出身を来年11月に南極に向かう第62次南極地域観測隊の隊長に決めた。多岐にわたる夏季観測を行う夏隊長を兼ねる。

観測隊は昭和基地を拠点に観測や設営を行う夏隊と、1年間基地を守る越冬隊、山地や内陸基地へ向かう別動隊などで構成。近年は同行者を含め100人近い規模となっている。

橋田教授は岩手日報社の取材に「安全や環境に配慮し、隊員が自分の仕事を行える環境を整える。初心に帰り準備したい」と述べた。

橋田教授は盛岡一高卒業後、東北大、シドニ一大研究員などを経て1995年同研究所に人り、2012~2014年の54次隊副隊長兼越冬隊長など越冬隊3回、夏隊3回を経験。専門は極域海洋生物地球化学。同研究所南極観測センター副センター長として観測分野を担当している。

今回、下米内町内会発足50周年記念式典で本来であれば講演を依頼していた二丁目在住の橋田純一氏のご子息である。

(4)東舘勇貴さん (サッカー選手)

平成19年(2007)1月8日、第85回全国高等学校サッカー選手権大会で全国制覇をしたのが岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部であった。岩手県勢としては初の快挙であり、この時、レギュラーとして背番号10を背負って活躍したのが、下米内一丁目に住んでいた東舘勇貴さんである (現在は北海道在住)。この快挙に下米内町内でも大歓声が上がり、後刻、町内会長自ら自宅を訪れ祝意を表した。今回、記念誌の企画を組むにあたって、ご自身から当時の思い出や、サッカーだけに限らず、競技者として技術向上を目指す地元の後輩に向けてメッセージをいただいた。

『下米内町内会が50周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。私は、盛岡商業高校サッカー部時代、第85回全国高等学校サッカー選手権大会において全国制覇をしました。当時、町内会の皆様から多くの祝福を頂戴したこと、誠にありがとうございました。あらためて感謝申し上げます。

私が本格的にサッカーを始めたのは、小学校1年生の時です。山岸サッカースポーツ少年団に入団しましたが、とにかくサッカーが楽しくて、練習が始まる1時間前にはグラウンドに行き、ボールを蹴っていました。練習時間以外にも、家の近くで友人と辺りが暗くなるまでサッカーをしていたのを覚えています。時には、ご近所のお庭にボールが入ってしまったり、家の壁にボールが当たってしまったりしたこともありました。当時はただただ一生懸命遊んでいただけだったので何も感じていませんでしたが、今振り返ると、近所の皆さんにご迷惑をおかけして申し訳なく思っています。しかし、そのように近所の皆さんが私たち子どもの"遊び“をあたたかく見守って下さったお蔭で、思いっきり体を動かすことができましたし、少年時代に基礎的な体力も身につけられたのだと思います。感謝しています。

私は現在、北海道の公立中学校で教員をしており、サッカー部の指導もしています。「どうしたらサッカーが上手くなるの?」と子どもたちから質問されることがあります。まずは 『楽しむこと』です。スポーツの語源はラテン語の「deportare (デポルターレ)」といわれています。気晴らし、楽しむ、遊ぶことを指しています。昨今、サッカーだけに限らず様々な種目にチャレンジできる環境が増えてきているように感じます。「自分なりに"楽しい"と思えるスポーツに出合い、その先にある技術の向上を感じる」下米内の子どもたちにも、ぜひそのような経験をして成長していってほしいと願っています。』