佐々木館のこと

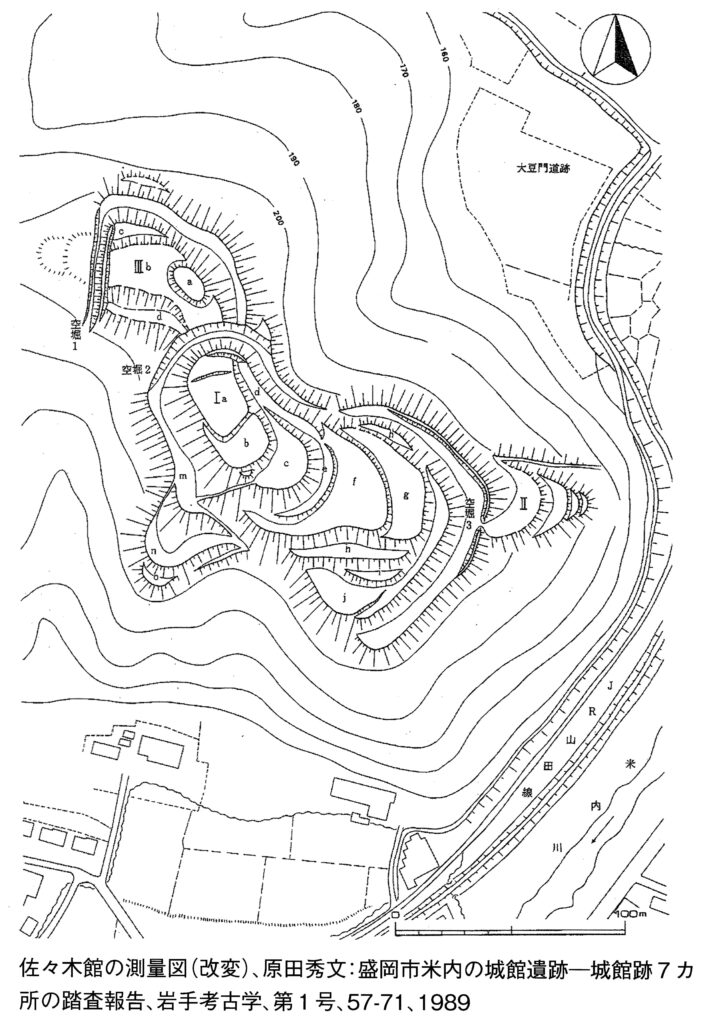

佐々木館についての文献史料は残されていない。伝承と遺構が残されているだけである。が、平成元年(1989)3月に発刊の「岩手考古学」第1号に「盛岡市米内の城館跡-城館跡7ヵ所の踏査報告-」(盛岡市教委 室野秀文)が掲載されている。

それによると、佐々木館は下米内の中津川、米内川合流点の北側、佐倉と寺並の間の尾根にある麓との比高70~80mの山城であり、尾根を2ヵ所で堀切、北東中腹を堀で区画し、大きく3つのブロックに分かれている。それぞれのブロックには土塁、堀切、曲輪の存在が確認され、主体部と推測される部分は丁寧に削平造成されており、ある程度の建物が入るだけの平場も多く存在することから、構造的に見て下米内を中心とする地域の中核的な城館であったものと考えられる。北麓の大豆門遺跡あたりか南麓の落合遺跡あたりに居館や根小屋集落の存在が推測される、という報告がなされている。

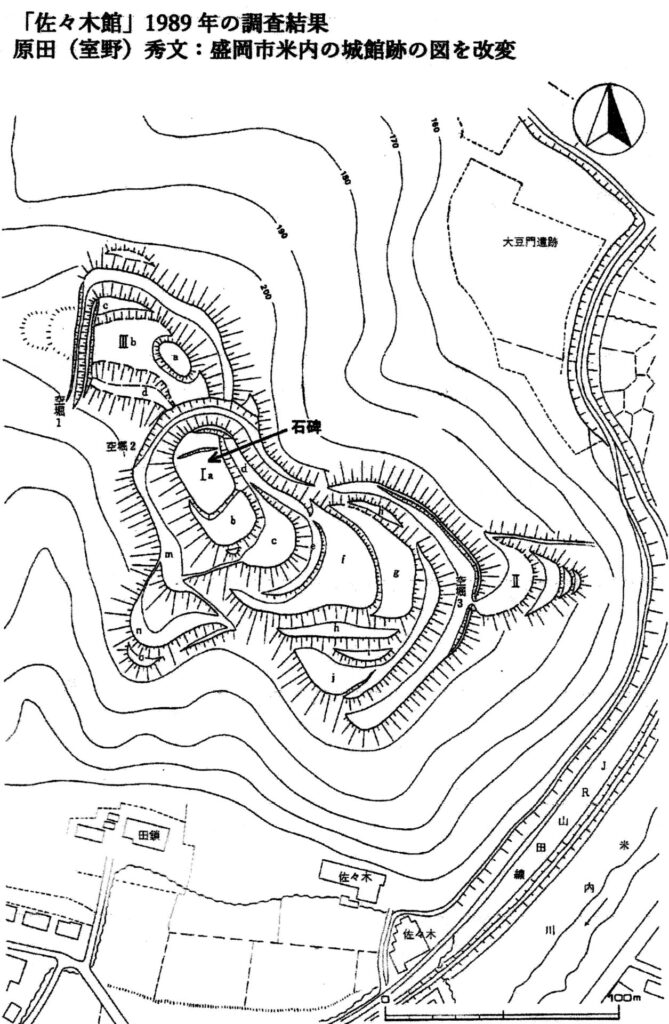

主体部と思われる平場には、記念の石碑 (昭和6年4月 佐々木 壽建立の刻字)が建てられている。また地域の住民によると、昔はこの地区のお年寄りの方々が館跡への登り道の草刈りなどの整備を行っていたそうであるが、いつの間にか行われなくなったということを話しておられた。

佐々木館のこと

令和4年6月23日

古舘 貞身

わが下米内町内会の区域内に佐々木館跡という史跡がある。JR山田線山岸駅から宮古方面に向かい二つ目の踏切となる豆門踏切の北側で、標高約210メートルの山上にある。この近辺は一面の田園地帯であったが、昭和50年代後半から中津川ニュータウンとして宅地化された。

私も新規住人としてお世話になっている。その昔、土地の古老から「この辺では端午の節句はしない」という話をうかがった。その理由は、ここにある佐々木館が当時進出してきた南部氏に滅ぼされた日であるからということであった。今でも、5月5日には「こいのぼりは上げない」という方もいる。その大半は佐々木姓である。

この史跡について、新規住民の多くはその存在すら知らない。関心もないらしい。昔は古くからの住民が館跡の登り口を定期的に整備していたらしいが、今となっては忘れられた存在となっている。そんな折、町内会長の発案で、史跡を再確認するために、館跡までの道を整備しようという呼びかけがなされた。

5月のある晴れた日、趣旨に賛同した9人の面々が、チェーンソーやくわなどそれぞれが得手とする道具を持参して登り口に集合し、作業を開始した。道は断片的にしか残っておらず、倒木が重なり合い、のり面の崩落もあり、整備のしがいがある状態であった。途中休憩をはさみ3時間にわたる作業で、やっと頂上の平たん面にたどり着き、記念に皆で集合写真を撮った。

汗をかいたあとには、5月の木漏れ日とさわやかな風が心地よく感じられた。眼下には山田線の1両編成の列車が走って行った。のどかな時間であった。そんな中、かつて戦国期にここに立っていた人々はどのような思いであったのかふと気になった。迫りくる敵に対峙し命がけの思いだったに違いない。現在でも命の危険にさらされているウクライナの人々がいる。そのようなことを思うにつけ、つくづく、ここに生きていることに感謝の念を抱かせられた。

原田 秀文: 盛岡市米内の城館跡―城館跡7ケ所の踏査報告―[抜粋]

岩手考古学会、1号:57-71,1989

1.米内地区の概観と城館立地

米内地区の城館はいずれも直接的な文献資料等を伝えておらず、築城、廃城年代等不明であるばかりか、一部をのぞいては居住者が誰なのかも不明である。ただ、近世に編纂された「参考諸家系図」の米内氏系図や、「盛岡砂子」などに、慶長年間に、築城中の不来方(盛岡)城を、米内右近(500石)が日戸氏、福士氏等と共に警護していたことが記され、米内氏が平安時代の安倍氏の末裔で代々米内に居住したことが伝えられていることや、地元米内地区にも、米内氏の本城が米内館であつたとの伝承があることから大方の城館はこの地の豪族米内氏と関連するものかと思われるにすぎない。また、下米内の佐々木館は、中世のいつの頃か南部氏によって攻略されたという伝承がある。しかし居住者名については不明で、信疑のほどは明らかでない。

2.城館跡

佐々木館(下米内字佐倉及び字寺並)

下米内の中津川と米内川合流点の北側、下米内佐倉と寺並の間の尾根にある。麓との比高はおよそ70~80mあり、山城である。尾根を2ケ所や堀切り、北東中腹を堀で区画し、大きく3つのブロックに分れている。Ⅰは佐々木館の中枢部であり、頂上部から中腹まで、大小14ケ所の平場で構成されている。Ⅱ-Ⅰとの間は弧状の空堀2で区画され、北からⅠa~cの3段の平坦地が続き、北側から東側にかけてdがとりまく。ⅠaとⅠdの北端部は堀切りの内側に低い土塁が盛られている。またCからⅠm~oにかけて通路が降りている。これらの東方にはⅠe、fの広い2段の平場があり。その北から東、南にかけてⅠg~kの小さな平場がめ ぐっている。この東側は外側に土塁を盛った空堀3がとりまき、Ⅱと区画して いる。東側に一部土塁が切れる部分があり、虎口と考えられる。Ⅱは空堀3の 外側にある4段の小平場であり。Ⅰの東側の尾根に造られている。Ⅱaは自然地形のような平場であるが、北東の方向へ通路が降りており、虎口前面の馬出しのような部分と考えられる。これより下にⅡb~dの小平場が連続する。ⅢはⅠの 背後に造られた部分で、直線的に堀切り1によって城外と区画されている。全体的にあまり削平されておらず、堀切り、土塁も規模が小さい。Ⅲaは城内で最 も高い部分で。Ⅲbの北東隅にある。土塁、堀切りはⅡ-Ⅰb~dの平場西側を区 画する形で造られ、堀切りの北端部は腰曲輪eに続いている。佐々木館は下米内で確認される唯一の城館であるが、館主の名前等は明らかでない。いつのころか南部勢に攻められて落城したという伝承がある。その信疑ほともかくとして、Ⅰの部分は丁寧に削平造成されており、ある程度の建物が入るだけの平場も多く存在することから、構造的に見て下米内を中心とする地域の中核的な城跡であったものと考えられる。全体の遺構配置からⅡの部分が大手口と考えられ、北麓の大豆門遺跡あたりか。南麓の落合遺跡あたりに居館や根小屋集落の存在が推測される。

3.まとめ

米内地区の城館の類形

盛岡市の米内地区には、以上見てきたように現在7ケ所の城館が存在するこれらの城館の様相は決して一様でなく、立地や構造からいくつかの類型に分れるものである。まず、矢沢館、米内館は比高10m、あるいは20~30mの比較的低い丘陵の末端部に立地し、中央に広い屋敷を構えるような主郭を有する居館である。矢沢館は後背部を堀切っただけの単郭であり、居住者も不明である が、米内館は大形の堀と複数の曲輪をめぐらしたより大形の館城であり、この地の豪族米内氏の居住を伝えている。

次に、野頭の館山遺跡、大誘館、佐々木館は、いずれも比高40~60mの急峻な尾根上に立地しており、堀切りや平場を多く設けて2~3ブロックで構成されるものであるが、固々の平場は米内館などにくらべて小ぶりである。このうち佐々木館は中津川米内川の合流点で、米内の谷の入口に位置し、館山遺跡は米内川に添って上米内中居方面に通じる道をおさえている。また、大誘館は米内川添いの道と、大誘館背後の峠を越えて中居、畑井野方面に通ずる道の分岐点にある。このように3つの城館はいずれも交通の要所をおさえる位置にあり、その構造とともに極めて軍事性の強い性格のものであろう。このうち館山遺跡は城域を区画する堀切り、土塁も小形であり、平場も狭く、城というよりは砦のようなものが推定される。また大誘館は、館山遺跡にくらべれば比較的大きな平場を造っており、背後の尾根を区画する堀切りも大きく堅固である。しかし平場はあまり平坦に造成されておらず、堅掘も個々の堀は小形のものであり、全体の防禦施設が南側の峠へ通じる道の側に片寄っていることなどから、かなり急ごしらえの可能性が強いものである。館山遺跡や大誘館は、その立地や構造から米内館の存在する上米内中居の盆地の前面を防禦するために臨時的に設置された城館ではなかろうか。これに較べて下米内の佐々木館は平場や法面の造成がしっかりとしており、中枢部の堀切りも大形で、ある程度の期間にわたって使用された城館と考えられる。

また、向館、竹林館遺跡は比高40~60mの比較的頂上の狭い尾根先端部に立地するが、いずれも1条の堀切りで区画された小規模な単郭の城館であり、あまり削平されていない主郭の周囲を腰曲輪がめぐっている。これらはかなり臨時的な施設と考えられるが、竹林館遺跡は郭内に竪穴状の凹地を内包しており、これが竪穴だとすれば高地性集落のようないわば「逃げ城」のような機能が考えられよう。

以上大ざっぱに見てきたが、米内地区に存在する城館は、米内館、矢沢館のように居住性の高い居館あるいは居館的な城館、佐々木館、大誘館、館山遺跡のように複雑で堅固な構造を持ち、交通の要所をおさえた軍事性の強い城館、向館、竹林遺跡のように小形の単郭構造の臨時的な砦のようなものの大きく3つの類形に分類される。