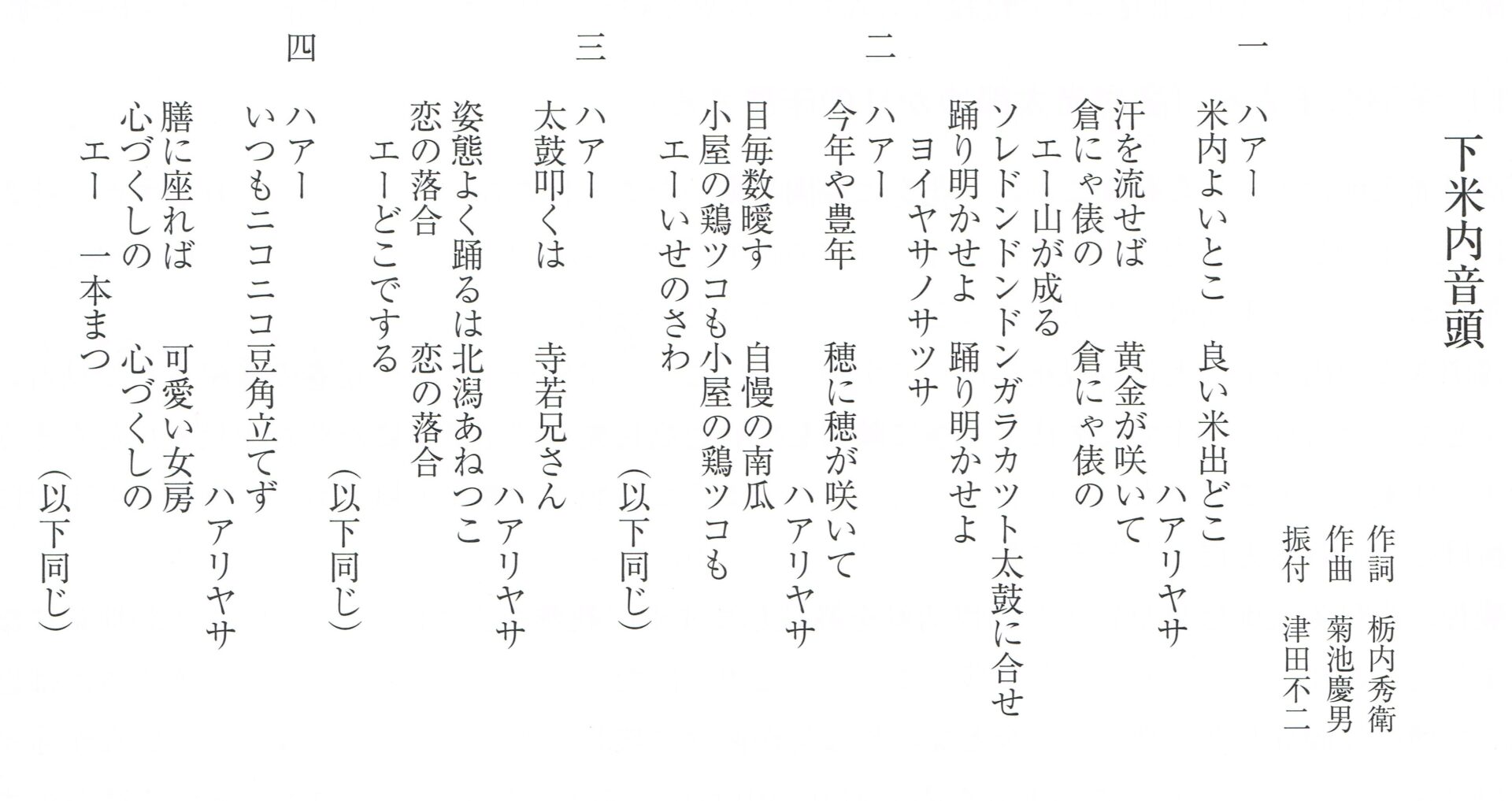

下米内音頭

この音頭は、昭和23~24年 (1948~1949)頃に下米内に住んでいた義理の兄弟によって作られた。当時、今の山岸和敬荘の東隣に佐々木吉太郎一家が住んでいた。そこの長女アサの夫が、盛岡二高の事務長をしていた作曲者の菊池慶男 (写真左)である。彼は博学多才でピアノ、バイオリンなどを弾き、八雲神社の祭りでは町内会のご婦人方の踊りに三味線で伴奏もした。また、作詞者は次女トシの夫でサナトリウムに患者として入院していた医師の栃内秀衛(右)である。当時30歳前後の二人は病棟から外に出られない結核患者を慰安し楽しませるために、職員による仮装大会などを開催した。人を喜ばせるのが好きな二人は、日頃お世話になっている町内の皆さんのためにこの音頭を作った。振り付けを受け持った津田不二さんは当時サナトリウムに入院していたが、以前は八幡の花柳界で働いていて踊りが巧みであったようだ。

歌詞に町内の地名、伊勢沢、北潟、落合、大豆門、一本松や、さんさ踊りのグループ名である「寺若」が巧みに織り込まれており、下米内の町民が親しみを持てる内容となっている。また、歌詞の間に入っている囃子は、さんさ踊りの太鼓の音を表している。この下米内音頭はサナトリウムの行事や八雲神社のお祭りで盛んに歌われ、踊られた。佐々木家の姉妹とその子どもたちが歌った下米内音頭の音源を、下米内二丁目に住む慶男氏の長女真知子さんが所有している。